Die Bruchhauser Steine bei Olsberg

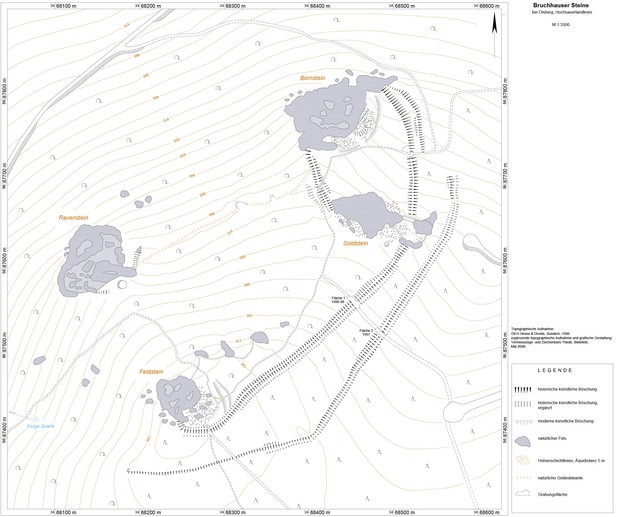

Die Bruchhauser Steine sind ein in Westfalen einzigartiges Naturschutzgebiet, eingetragenes Bodendenkmal und seit 2017 auch Nationales Naturmonument auf dem Istenberg. Dieser befindet sich etwa 1 km nordöstlich von Bruchhausen. Auf seinem nach Norden und Nordwesten abfallenden Hang überragen vier hohe Felsen den Wald: Der Feldstein im Süden, der Ravenstein im Westen, der Bornstein im Norden und der Goldstein im Osten.

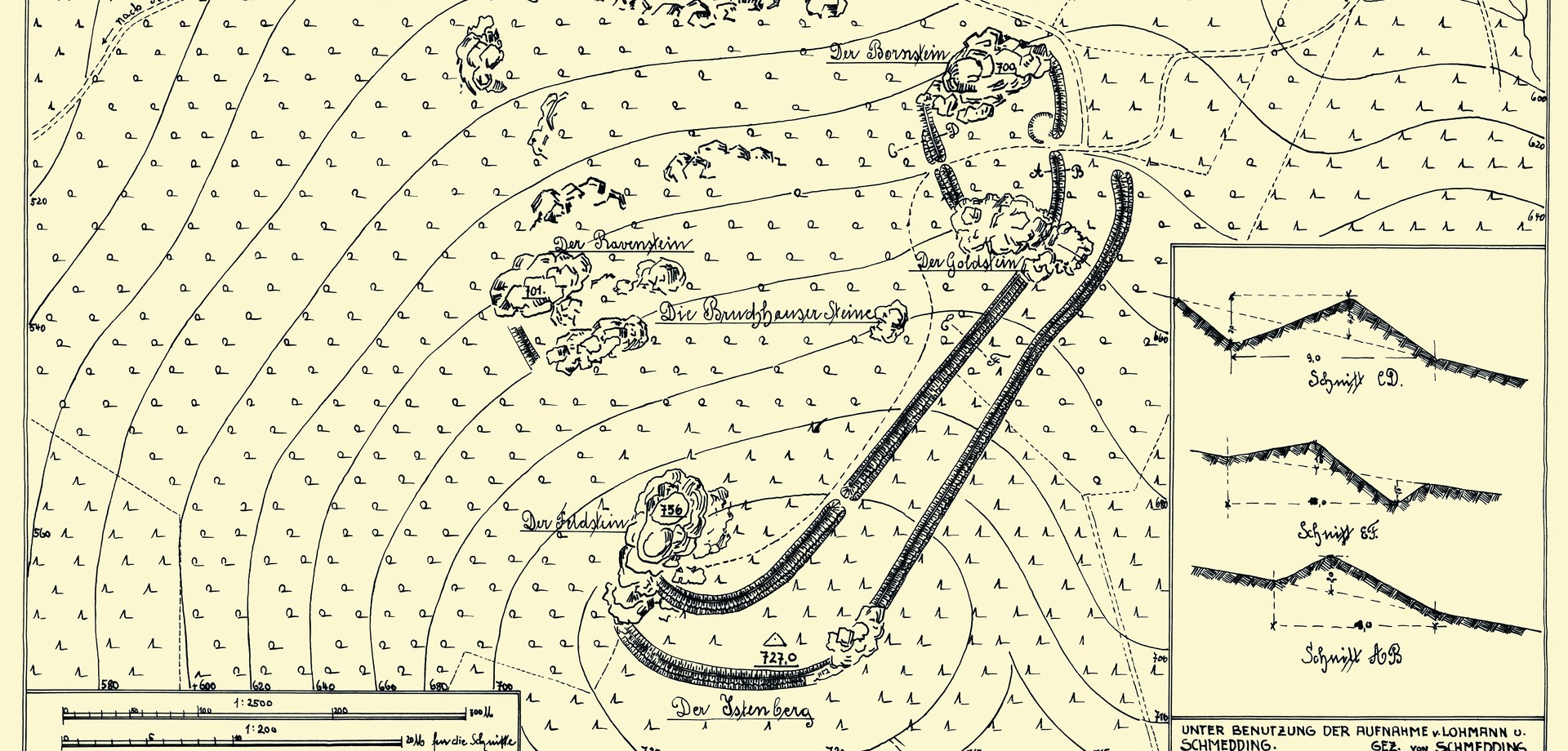

Die Bruchhauser Steine wurden erstmals 1904 vermessen. Dies markiert auch den Startpunkt intensiverer archäologischer Kampagnen. Größere Ausgrabungen an den Wällen, in deren Zusammenhang das gesamte Areal im Auftrag der Altertumskommission für Westfalen neu vermessen wurde, fanden zwischen 1996 und 1998 statt. Ab 2013 wurde das Areal mehrfach mit Metallsonden begangen, was weitere wichtige Fundstücke lieferte. Nachgrabungen bei alten Grabungsschnitten erfolgten 2021.

Den ältesten schriftlichen Hinweis auf die Bruchhauser Steine enthält die von Johannes Gigas angefertigte Karte des Herzogtums Westfalen aus dem Jahr 1620. Die Befestigungsanlagen werden erstmals in einer Historisch-physischen Beschreibung der Felsen von vor 1819 erwähnt und in die Zeit datiert, „wo Widukind die vielen Einfälle in Westfalen getan hat“.

Im Jahr 1937 plante die Hitlerjugend umfangreiche bauliche Veränderungen der Anlagen, die glücklicher Weise nie umgesetzt wurden.

Nähere Informationen zur Anlage

Befestigungsanlagen

Der Feld- und Ravenstein sind durch Wälle und Gräben jeweils zu kleinen, in sich selbstständigen Befestigungen ausgebaut.

Die übrigen beiden Steine bilden gemeinsam ein größeres Befestigungswerk mit fast 2 ha Innenfläche, welches durch Wälle und Vorwälle im Osten und Westen begrenzt wird. Im östlichen Wallkomplex ließ sich 2015 zudem eine Torsituation nachweisen.

Der große Hauptwall mit vorgelagertem Graben zieht sich von der Südecke des Feldsteins bis zur Ostseite des Goldsteins. Dort bilden zwei wahrscheinlich absichtlich in die Befestigung integrierte Felsen eine Art Zugangstor, welches nicht weiter befestigt wurde. Dem Wall-Graben-System vorgelagert ist ein Vorwall, der teilweise von einem Graben begleitet wird und im Osten mit dem Vorwall des Bornstein-Goldstein-Komplexes ebenfalls eine Art Zugangssituation bildet.

Die Bauweise der Befestigungen konnte unlängst durch eine Neuinterpretation der Dokumentation der Wallschnitte revidiert werden. So bestand der Hauptwall im Kern wahrscheinlich aus einzelnen Kästen, die nebeneinander errichtet eine durchgängige Mauer bildeten. Diese war als Holzkonstruktion ausgeführt, die innen mit Erdmaterial verfüllt wurde. Zum Schutz des Holzes waren die Innenseiten mit einer Steinmauer verschalt. Der Vorwall war als Palisade mit Erdhinterschüttung ausgeführt.

Eine Radiokarbonuntersuchung von verkohlten Hölzern lieferte für beide Verteidigungsanlagen eine Datierung etwa in das 8. bis 4. Jh. v. Chr.

Funde & mögliche Funktion der Anlagen

Die vorgeschichtlichen Funde belegen die Hauptnutzung der Anlagen an den Bruchhauser Steinen in der späten vorrömischen Eisenzeit ab etwa dem 3. Jh. v. Chr. Viele dieser Funde stammen aus einer natürlichen Kammer auf halber Höhe des Feldsteins. Es handelt sich primär um Keramik, aber teilweise konnten auch bemerkenswerte Metall- und Glasobjekte geborgen werden. Diese besondere Fundsituation und Brandspuren auf den Felsen könnten auf eine kultische Nutzung der einzigartigen geologischen Formation hindeuten. Für ähnliche Plätze wurde in der Eisenzeit nämlich eine solche Nutzung archäologisch nachgewiesen. Eine fortifikatorische Nutzung der Anlagen scheidet aufgrund der Lage der einzelnen Befestigungslinien auf jeden Fall aus.

Neben den eisenzeitlichen Objekten konnten auch mittel- und jungsteinzeitliche sowie einige mittelalterliche Stücke geborgen werden. Zeitgleiche Baubefunde wurden allerdings bislang nicht nachgewiesen, obschon zumindest für das Mittelalter eine Nachnutzung der Anlage als Warte oder ähnliches, wie andernorts nachgewiesen, möglich erscheint.

Literatur

B. Sicherl / M. Zeiler, Die Bruchhauser Steine bei Olsberg, Hochsauerlandkreis. Frühe Burgen in Westfalen 3 ³(Münster 2022).

Weiterführende Literaturauswahl

P. R. Hömberg, Vor- und frühgeschichtliche Wallburgen im Arnsberger Raum. In: Vor- und Frühgeschichte des Arnsberger Raumes (Arnsberg 1975) 19-56.

P. R. Hömberg, Die Bruchhauser Steine im oberen Sauerland. AiD 1,1, 1987, 44f.

B. Sicherl, Die Bruchhauser Steine bei Olsberg, Hochsauerlandkreis. Frühe Burgen in Westfalen 3 ²(Münster 2009).

W. Winkelmann, Die Bruchhauser Steine bei Olsberg, Hochsauerlandkreis. Frühe Burgen in Westfalen 3 (Münster 1983).

M. Zeiler, Neue Untersuchungen auf den Wallburgen Bruchhauser Steine und Wilzenberg. AiWL 2013, 2014, 76-80.

M. Zeiler / M. M. Rind / M. Link, Aus- und Einblick – Stereoskope auf der Wallburg Bruchhauser Steine. AiWL 2015, 2016, 273-276.